Geschätzte Lesezeit: 7 Minute(n)

In der spirituellen Szene wird Vergebung häufig als hohes Ziel gepriesen. Doch mir begegnet dabei immer wieder eine innere Schieflage: Menschen glauben, vergeben zu haben und doch wirken die alten Verletzungen in ihnen weiter.

Inhaltsverzeichnis ein- oder ausklappen

- Was meinen wir eigentlich mit Vergebung?

- 1. Spirituelle Vergebung – Licht ohne Schatten?

- 2. Psychologische Perspektive – Vergebung als Prozess

- 3. Schamanische Perspektive – Seelenheil statt Moral

- 4. Gesellschaftliche Prägung – Wer „gut“ ist, verzeiht

- 5. Mein persönlicher Zugang – Verstehen. Fühlen. Frieden.

- Integration braucht Raum – nicht ein spirituelles Pflaster

- Häufige Fragen und Antworten rund um Vergebung

Falls du den Blogbeitrag lieber hörst als liest.

Vielleicht ist es sinnvoll, zunächst eine einfache, aber entscheidende Frage zu stellen: Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Vergebung sprechen?

Denn je nachdem, welchen Ansatz wir betrachten: psychologisch, spirituell, schamanisch oder persönlich, können darunter sehr unterschiedliche Dinge verstanden werden.

Verschiedene Perspektiven auf Vergebung

1. Spirituelle Vergebung – Licht ohne Schatten?

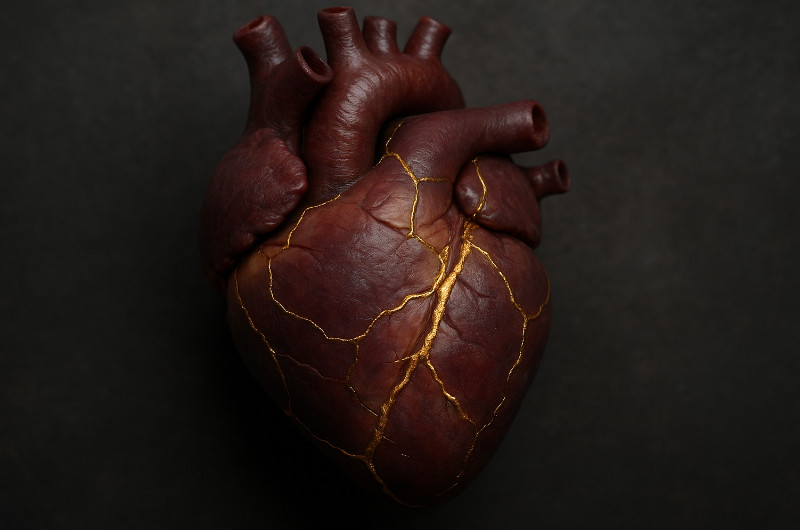

In vielen spirituellen Lehren wird Vergebung als hohes Ziel oder gar als Weg zur Erleuchtung gesehen. Wer vergibt, gilt als weit, lichtvoll, bewusst. Und ja, manchmal öffnet sich durch echte Vergebung ein großes Herz, tiefer Frieden, ein Gefühl von Weite.

Doch ich beobachte auch: In diesem Streben nach Licht werden die dunkleren Gefühle oft ausgeklammert. Schmerz, Wut, Scham, Hass, all das soll möglichst schnell „verwandelt“ oder „transformiert“ werden. Doch was passiert, wenn wir diese Gefühle überspringen?

Dann wird Vergebung zu einem inneren Zwang und manchmal sogar zu einer subtilen Form von Gewalt an uns selbst. Das Video „Wenn Vergebung zu Gewalt wird“ von Maria Sanchez bringt das sehr gut auf den Punkt.

YouTube ist ein amerikanischer Anbieter. Wenn du auf die Website gehst, speichert YouTube deine Daten in Amerika. Das amerikanische Datenschutzniveau wurde vom Europäischen Gerichtshof für nicht angemessen erklärt.

Vergebung darf nicht dazu führen, dass wir uns selbst übergehen.

2. Psychologische Perspektive – Vergebung als Prozess

In der Psychologie gilt Vergebung nicht als Ziel oder Tugend, sondern als Prozess: Ein innerer Weg, auf dem wir Frieden mit einer Verletzung finden, ohne sie zu verharmlosen.

Wichtige Elemente sind:

- das Annehmen der Verletzung,

- das Zulassen der damit verbundenen Gefühle,

- das Verstehen der Zusammenhänge,

- und letztlich die freie Entscheidung, ob und wann wir loslassen wollen.

Psycholog:innen wie Everett Worthington oder Robert Enright unterscheiden dabei klar: Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten des anderen gutzuheißen oder zu entschuldigen. Und sie bedeutet nicht, dass man wieder in Beziehung treten muss.

Vergebung kann geschehen – muss aber nicht.

Es geht um die Freiheit, nicht um die Pflicht.

3. Schamanische Perspektive – Seelenheil statt Moral

Auf meinem schamanischen Weg habe ich gelernt: Vergebung ist kein Ziel. Manchmal geschieht sie und manchmal auch nicht. Entscheidend ist etwas anderes: die Ganzwerdung der Seele.

Wenn wir mit einer Erfahrung arbeiten, etwa durch eine Rückholung von Seelenanteilen oder durch das Verstehen eines Ahnenthemas, dann zeigt sich oft ganz von allein ein Gefühl von Frieden. Nicht, weil wir bewusst vergeben haben, sondern weil wir uns selbst zurückgeholt haben. Weil wir verstanden haben. Weil unsere Seele sich wieder sicher fühlt.

In diesem Prozess haben auch scheinbar widersprüchliche Gefühle Platz: Liebe, Wut, Mitgefühl, Enttäuschung, Klarheit. Sie dürfen nebeneinander existieren.

Vergebung ist hier kein Akt der Größe, sondern ein Nebenprodukt von Integration.

4. Gesellschaftliche Prägung – Wer „gut“ ist, verzeiht

Vor allem Frauen, aber auch spirituell Suchende spüren oft eine subtile Erwartung: Wenn du wirklich weise oder liebevoll bist, dann vergibst du. Diese Idee ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Sie nährt sich aus religiösen, moralischen und patriarchalen Bildern. Doch sie ist gefährlich.

Denn sie erzeugt Schuld, wo ohnehin schon Schmerz ist. Sie macht Wut falsch. Und sie verschiebt Verantwortung vom Täter zum Opfer – ganz unmerklich.

In der Psychotraumatologie wird genau das als sekundäre Traumatisierung bezeichnet: Wenn Menschen unter Druck gesetzt werden, „endlich zu vergeben“, obwohl ihre Wunde noch offen ist.

Wahrer Frieden beginnt dort, wo wir aufhören, uns verhalten zu müssen.

5. Mein persönlicher Zugang – Verstehen. Fühlen. Frieden.

Ich selbst verwende das Wort Vergebung nur selten. Zu oft klingt darin ein leiser Ton von Herablassung mit: „Ich vergebe dir – ich bin weiter als du.“ Das fühlt sich für mich nicht stimmig an.

Stattdessen frage ich:

- Was ist da in mir?

- Was wurde verletzt?

- Was habe ich gebraucht und nicht bekommen?

- Was darf jetzt noch gefühlt werden?

Ich arbeite mit dem, was ist. Ich lasse die Gefühle da sein. Ich verstehe, soweit es geht. Und manchmal entsteht daraus ganz von allein ein innerer Friede. Nicht aus Größe. Nicht aus Pflicht. Sondern aus Klarheit.

Vergebung ist kein Pflaster. Sie ist, wenn überhaupt, das, was unter der Wunde wächst, wenn wir sie wirklich ansehen.

Integration braucht Raum – nicht ein spirituelles Pflaster

Damit eine Verletzung nicht im Verborgenen weiter schwelt, während wir glauben, vergeben zu haben, braucht es etwas ganz anderes: Aufmerksamkeit. Selbstfürsorge. Und tiefes Verständnis nicht nur für das Gegenüber, sondern vor allem für uns selbst.

Dieser Prozess dauert so lange, wie er eben dauert. Und manchmal bleiben bestimmte Gefühle, etwa Trauer, auch danach noch bestehen. Es gibt Dinge im Leben, die einfach traurig bleiben dürfen. Auch das gehört zur Ganzheit.

Darum geht es aus meiner Sicht: Diese Gefühle, die wir so oft als „negativ“ bezeichnen, wirklich zuzulassen. Trauer, Wut und ja, auch der Hass, gehören zum Leben dazu. Alles ist eins. Und wenn das stimmt, dann hat auch der Hass als Emotion, nicht als Handlung, eine Berechtigung, gehört zu werden. Ohne Bewertung. Ohne Wegdrücken.

Frieden können wir schließen,

- wenn wir verstehen,

- wenn wir (uns selbst) annehmen,

- wenn die akute Verletzung aufgehört hat zu schmerzen.

Doch wenn das Gegenüber weiterhin verletzt, braucht es klare Grenzen. Abstand im Außen kann helfen, im Inneren wieder Verbindung herzustellen auf eine Weise, die für uns selbst gesund ist.

Denn:

Liebe und Beziehung sind nicht dasselbe.

Manchmal lieben wir jemanden und gehen trotzdem.

Und manchmal ist Gehen ein Akt der Treue zu sich selbst – und auch zum Anderen.

Häufige Fragen und Antworten rund um Vergebung

Muss ich vergeben, um innerlich frei zu werden?

Nein. Vergebung kann ein Weg zum inneren Frieden sein, aber sie ist kein Muss. Manchmal entsteht Frieden durch Verstehen, Fühlen und klare Grenzen, nicht durch bewusste Vergebung. Die Freiheit liegt darin, ehrlich mit dem zu sein, was wirklich da ist.

Wie erkenne ich, ob ich wirklich vergeben habe oder mir das nur einrede?

Wenn die Verletzung noch innerlich wirkt, Wut oder Schmerz immer wieder aufbrechen oder du dich gezwungen fühlst, „lieb“ zu sein, obwohl etwas in dir schreit, dann ist der Vergebungsprozess vermutlich nicht abgeschlossen. Echte Vergebung ist nicht gespielt, sondern entsteht oft leise als Folge innerer Integration.

Ist es „nicht spirituell“, wenn ich wütend oder verletzt bin?

Ganz im Gegenteil. Wut, Trauer, Enttäuschung, all diese Gefühle gehören zum Menschsein dazu. Wahre spirituelle Reife bedeutet, auch das Dunkle annehmen zu können. Nicht alle Gefühle müssen „transformiert“ werden, manche wollen einfach nur da sein dürfen.

Was kann ich tun, wenn mein Gegenüber weiter verletzt?

Dann ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen: liebevoll, aber deutlich. Manchmal hilft Abstand im Außen, um im Inneren wieder in Verbindung zu kommen. Vergebung bedeutet nicht, alles zu akzeptieren. Du darfst dich schützen und trotzdem in Liebe bleiben.

Wie lange dauert es, bis ich Frieden finden kann?

So lange, wie es eben braucht. Es gibt keine Norm. Manchmal braucht es Monate, manchmal Jahre und manchmal geschieht Frieden in einem Moment des tiefen Verstehens. Wichtig ist, dir selbst Raum und Zeit zu geben. Heilung ist kein Ziel, sie ist ein Weg.

Schreibe einen Kommentar